Un film di Aleksandr Sokurov. Con Galina Vishnevskaya, Vasily Shevtsov, Raisa Gichaeva, Evgeni Tkachuk Titolo originale Aleksandra. Drammatico, durata 92 min. – Russia 2006. – Movimento Film uscita venerdì 30 maggio 2008.

Cecenia. Ai nostri giorni. Aleksandra Nikolaevna è una nonna che ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione per andare a visitare il nipote che presta servizio nell’esercito russo in azione in quella Repubblica dell’ex Unione Sovietica. Passerà alcuni giorni con le truppe scoprendo un nuovo mondo composto da giovani uomini che si trovano in una terra che non li ama e i cui abitanti sono comunque così riservati da non riuscire a comunicare i propri veri sentimenti. Alexandra riuscirà a trovare un modo per entrare in contatto con alcune donne e, al momento di ripartire, sarà una persona molto diversa quella che salirà sul treno che la riporta in Russia.

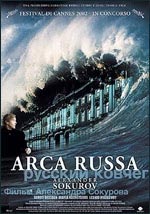

Alexandre Soukurov è uno dei pochi grandi autori russi che sono riusciti a sopravvivere a quel vero e proprio tsunami di cinema commerciale occidentale che ha travolto l’Est europeo in seguito alla caduta dei regimi socialisti. In questa sua ultima opera in cui, come ha già fatto anche in passato, si allontana dalle figure dei grandi dittatori del XX secolo per tracciare ritratti di vite comuni, Sokurov trova una mirabile sintesi narrativa. Il suo è stato finora considerato un cinema di elite, difficile, lento, per intellettuali cinefili all’ennesima potenza. In Alexandra troviamo invece uno sguardo che sa andare nell’intimo del rapporto tra esseri umani messi a confronto con se stessi ma anche con la Storia del loro Paese e con la loro cultura.

In questa nonna che si chiama con lo stesso nome del regista troviamo un personaggio altero, carico di consapevolezza di sé che progressivamente si stempera in umanità dinanzi a quei volti di ragazzi di leva mandati a fare da cani da guardia lontano da casa. La guerra non viene mostrata per una scelta etica nei film di Sokurov e non per nascondere (come qualcuno potrebbe pensare in questo caso) le uccisioni di civili compiute dai russi in Cecenia. Non è necessario vedere uccisioni o massacri per cogliere la sofferenza che circonda questo mondo. Dall’una e dall’altra parte. La si legge nei volti delle donne al mercato, con una delle quali la protagonista (una splendida Galina Vishnevskaya vera e propria gloria vivente della lirica russa) stringe un’amicizia che spera di prolungarsi nel futuro. Così come la si legge negli sguardi e nei gesti pudichi dei soldati nei confronti di una nonna che vorrebbero per sé. Alla ricerca forse di una figura doppiamente materna che finisce con il rappresentare una Madre Russia troppo lontana. Non solo geograficamente.