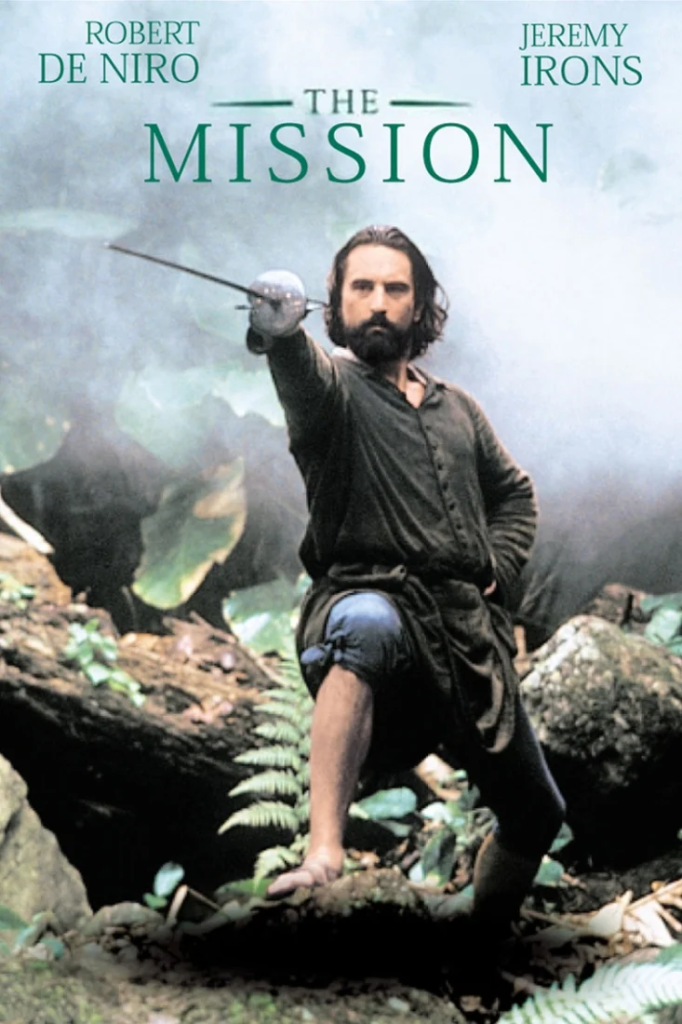

Un film di Michael Radford. Con Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Mackenzie Crook, Julian Nest.Titolo originale The Merchant of Venice. Drammatico, Ratings: Kids+16, durata 124 min. – Gran Bretagna, Italia 2004. uscita venerdì 11 febbraio 2005. MYMONETRO Il mercante di Venezia

valutazione media: 3,06 su 35 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

valutazione media: 3,06 su 35 recensioni di critica, pubblico e dizionari.

The Merchant of Venice (1596-97) di Shakespeare conta 15 trasposizioni sullo schermo nel muto. Il 1° fu un Méliès (1901): 150 secondi. Col sonoro c’è il silenzio, se si toglie il mediocre film italo-francese di P. Billon. Almeno dopo il 1945 la presenza di un antagonista come Shylock lascia spazio al sospetto, se non alle accuse, di antiebraismo. Perciò l’inglese Radford, anche sceneggiatore, prende le sue precauzioni. Come tutti, anche a teatro, lavora di sottrazione sul testo originale, ma aggiunge una sequenza iniziale (senza dialoghi) ambientata nel ghetto. Shylock è un malvagio o un custode della legge, vittima del ruolo (l’usura) in cui la borghesia mercantile lo ha incastrato? Shylock ricambia con un odio che nasce dall’orgoglio ferito il disprezzo che Antonio, il protagonista del titolo, gli dimostra: l’ostilità tra i due non nasconde una forma di affinità? Non sono entrambi – l’uno ebreo, l’altro omosessuale (come qui Irons suggerisce con dolente malinconia) – “diversi” e in qualche misura capri espiatori di un sistema sociale? Radford non risponde o lo fa con reticenza. Confeziona un film in costume filologicamente corretto e lascia recitare a briglia sciolta un appassionato Pacino (doppiato da Giancarlo Giannini) che ha il suo momento di gloria (matt)attoriale nella famosa tirata del 3° atto. Esterni: Venezia e due ville venete; interni in Lussemburgo.

Un film di

Un film di